7ème édition

Commissariat de la 7ème édition :

Émilie d’Ornano

Émilie d’Ornano est commissaire indépendante, critique d’art, enseignante et directrice de KOMMET. Diplômée d’un Master Recherche en Histoire de l’Art (Université Lumière Lyon2) et d’un Master Professionnel dédié aux pratiques curatoriales (Université Paris1 Panthéon-Sorbonne), elle fonde en mars 2019 le centre d’art KOMMET à Lyon.

Depuis 2019, elle enseigne l’Histoire de l’art, la stratégie de communication et le commissariat d’exposition à l’ICART, à l’école Brassart, à l’École Bellecour et à l’Université de Saint-Etienne. Depuis 2023, elle anime un programme d’accompagnement et d’aide à la professionnalisation à destination des diplômé•es de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon.

Dès 2016, elle développe une approche critique et curatoriale qui se veut participative et engagée au plus près des artistes et de leurs pratiques. Elle porte une attention toute particulière aux artistes qui témoignent d’une réflexion portée sur les évolutions et les bouleversements récents de nos sociétés contemporaines.

En 2022, elle est invitée par la HEAR (école d’art de Strasbourg) et l’association Accélérateur de particules à curater une double exposition collective à la Chaufferie et à Garage COOP, dans le cadre de l’événement international Regionale.

L’été 2024, elle réalise une résidence avec l’artiste Axel Amiaud, à l’invitation de la plateforme curatoriale Föhn et du centre d’art de Châtellerault. Cette même année, elle remporte un appel à écritures lancé par le réseau art contemporain Seize Mille. En parallèle de sa programmation à KOMMET, elle prépare actuellement une exposition prévue pour l’été 2025 au Basculeur (Isère) ainsi que le commissariat pour allons voir !

Elle est également membre du conseil d’administration de CEA, association française des commissaires d’exposition, vice-présidente du réseau art contemporain Adele, et trésorière du centre d’art contemporain de Nîmes (CACN).

*****

Émilie Breux

Eyes Wide Cute (2025)

Bois, marqueterie, branchages, pigments

. Dimensions variables

Dans l’étable de la grange pyramidale de Vailly-sur-Sauldre, des morceaux de bois sont disposés au sol, comme si quelqu’un les avait entreposés là. On pense à une réserve oubliée ou à un tas de bûches croisé au détour d’un sentier. Puis quelque chose s’anime. Trois regards, mi-animal mi-humain, apparaissent dans les veines du tronc. Figures de guet ou présences endormies, ils donnent à ces fragments de nature une étrange allure anthropomorphique.

Émilie Breux redonne forme à une présence, celle d’un arbre tombé mais encore habité, comme s’il retenait quelque chose de vivant. Son installation prend racine dans une inquiétude profonde face à la destruction des forêts, l’industrialisation massive, les coupes rases qui balafrent les paysages. Pour cette installation, elle collecte des branchages et différents bois dans le Berry. Certains troncs sont ensuite travaillés avec minutie par un geste de marqueterie, à la fois rigoureux et respectueux.

Le bois devient à la fois matière, mémoire et langage. En le taillant, l’artiste ne cherche pas à le dominer mais à le faire parler autrement. Les arbres deviennent ainsi les témoins du passé qu’ils ont traversé, du présent qu’on leur impose et du futur qu’ils semblent interroger. À la fois marqués par la disparition et porteurs d’une présence, ils veillent silencieusement, comme s’ils avaient encore quelque chose à dire. Dans ce face-à-face avec eux, c’est peut-être notre propre manière d’habiter le monde qui vacille un instant.

Biographie

Née en 1985, Émilie Breux vit et travaille à Villegenon (Berry). Diplômée de l’École supérieure d’arts et médias de Caen-Cherbourg, elle développe une pratique plastique mêlant dessin, sculpture et installation. Son travail revisite les figures canoniques de l’histoire de l’art en y intégrant des éléments issus de la culture populaire pour en proposer une lecture à la fois drôle et critique.

*****

Jeanne Chopy

Laver l’amour (2025)

Vitraux de plastique, chaînes, anneaux, perles, cadres en aciers, matériaux textiles. Dimensions variables

Avec le soutien de MIG (Agnin)

Dans le lavoir de Barlieu, Jeanne Chopy déploie une installation composée d’un texte et de trois sculptures : deux sont partiellement immergées dans l’eau tandis que la troisième, suspendue à une poutre, évoque la forme d’un pendule ou d’un porte-clés avec des charmes.

Le texte, pensé comme une ébauche de scénario, plante un décor et esquisse les premiers contours d’un récit. Jeanne Chopy travaille comme on composerait un film : par plans, par ellipses, par résonances. Chaque élément, qu’il soit textuel ou sculptural, devient ici une scène en suspens. Accrochés à des arches métalliques, les vitraux dessinent des passages incertains, des ouvertures vers un ailleurs. Leurs motifs colorés agissent comme des indices visuels, des morceaux d’histoire figés dans la matière. Ils évoquent le glissement discret d’un monde à un autre, comme dans ces contes où l’on traverse un miroir sans y prendre garde.

Entre sculpture, écriture et mise en scène, Laver l’amour tisse un récit inspiré des légendes des lavandières, ces figures fantomatiques qu’on dit apercevoir près des lavoirs la nuit. Leurs gestes, lents et réguliers, tiennent à la fois du soin et de la chorégraphie. Certaines histoires racontent qu’elles seraient les âmes en peine de femmes marquées par la perte ou l’interdit, condamnées à laver un tissu que rien ne pourrait blanchir.

Et si laver ne peut réparer ce qui est irrémédiablement perdu, alors cette danse ouvre peut-être la voie à une transformation. C’est du moins ce que semblent révéler les vitraux : un textile devient montagne, l’eau se teinte de sirop de violette, une gravure se mue en peinture pariétale. Dans le silence de ce lavoir, quelque chose demeure. Une mémoire tapie, prête à refaire surface, comme si les gestes, les images et les mots attendaient simplement que l’on vienne les ranimer.

Biographie

Née en 1996, Jeanne Chopy vit et travaille à Lyon. Diplômée de l’École supérieure d’art et du conservatoire de Clermont-Ferrand, elle développe une pratique pluridisciplinaire mêlant installation, écriture et chorégraphies. En s’appropriant les codes du théâtre, du cinéma et de la danse, elle compose des récits à partir d’objets, de gestes, de décors ou d’images, qu’elle agence comme les éléments mouvants de scénarios en devenir. Elle est également commissaire d’exposition et directrice artistique du lieu d’art contemporain le basculeur situé à Revel-Tourdan (Isère).

*****

Cédric Esturillo

Wiccian I à V (2025)

Céramique, médium teinté, plantes

40 cm x 40 cm x 40 cm env.

Philomèle I à V (2025)

Cire de colza, pétales, essence d’iris

Dimensions

Litha (2025)

Médium teinté, bois, plante, cire de colza

125 cm x 60 cm x 257 cm

Weik (2025)

Câbles, bandes adhésives, papier, grillage, cire de colza

Dimensions

À Concressault, Cédric Esturillo investit l’étable et la grange du Moulin avec une installation composée d’éléments dispersés qui évoquent tout autant les vestiges d’un culte oublié que les prémices d’un rituel en devenir. Inspiré par la figure ambivalente de l’hirondelle – symbole de retour cyclique, de fécondité ou encore messagère du renouveau – il y déploie des œuvres qui oscillent entre croyances païennes et ruines énigmatiques.

Dans l’étable, une série de pièces en grès est disposée à même le sol. Leurs formes hybrides, entre nids et plateaux d’offrande, suggèrent les restes d’un geste sacré, dont il ne subsisterait que les signes matériels.

Au centre de la grange s’élève une structure verticale charpentée de bois, surmontée d’un nid d’hirondelle démesuré dont la paille a été remplacée par un enchevêtrement de câblages électriques. Entre autel païen, échafaudage de fortune et reliquaire futuriste, cette construction imposante semble flotter hors du temps.

On ne sait s’il est trop tôt pour que la cérémonie commence, ou déjà trop tard pour en saisir les signes. Comme un autel abandonné ou un temple en attente, l’installation semble marquer un solstice invisible, une transition suspendue entre deux états. Cédric Esturillo nous plonge ici dans un espace où se rencontrent architecture paysanne, fiction rituelle et esthétique ésotérique.

Biographie

Né en 1988, Cédric Esturillo vit et travaille à Lyon. Diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, il développe une pratique mêlant sculpture, installation et peinture. Son travail s’ancre dans des références anciennes, antiques ou vernaculaires, qu’il confronte à des formes spéculatives pour imaginer un futur non advenu. Il conçoit ses œuvres comme des artefacts hybrides, à la fois ancrés dans l’histoire et décalés de toute chronologie. En fabriquant des objets hors du temps, il interroge les récits, les formes de transmission et les manières de voir.

*****

Juliette Férey

Le sillage de l’eau (2025)

Sculpture, miroir gravé, pierres suspendues,

dimensions variables

Dans le lavoir de Concressault, Juliette Férey suspend une série de pierres au-dessus du bassin. Accrochée à la poutre centrale, elle semble flotter dans l’air, figée dans un mouvement ralenti. L’ensemble dessine une forme inversée, comme une ellipse, qui paraît suivre le fil de l’eau.

L’installation s’inscrit dans le sillage du petit ruisseau qui traverse le village : longeant les maisons, passant sous les rues, il traverse le lavoir avant de rejoindre la Sauldre, rivière qui coule entre le Cher et la Sologne. Parfois vif en hiver, presque imperceptible en été, son débit varie au gré des saisons. Les pierres, prélevées dans le lit du ruisseau, semblent en retenir le rythme, comme si elles en avaient capté la mémoire.

Au fond du bassin, des miroirs gravés fragmentent les reflets, dédoublent les formes et brouillent les repères. Au-dessus, les pierres en lévitation, paraissent attirées par un courant invisible, comme portées par une force souterraine. Dans leur immobilité, elles veillent sur ce filet d’eau discret et portent en creux l’écho d’un paysage en mutation.

Biographie

Née en 1991, Juliette Férey vit et travaille à Bourges. Diplômée de l’École nationale supérieure d’art de Bourges en 2025, elle développe une pratique mêlant dessin, gravure et installation. Après des études de Lettres et d’Histoire de l’art, elle a travaillé plusieurs années comme chargée d’exposition dans différents musées et centres d’art. Son travail explore les relations entre l’humain et son environnement, à travers l’observation du paysage, la mémoire des lieux et l’étude des traces laissées par les éléments.

*****

Xiyu Huang

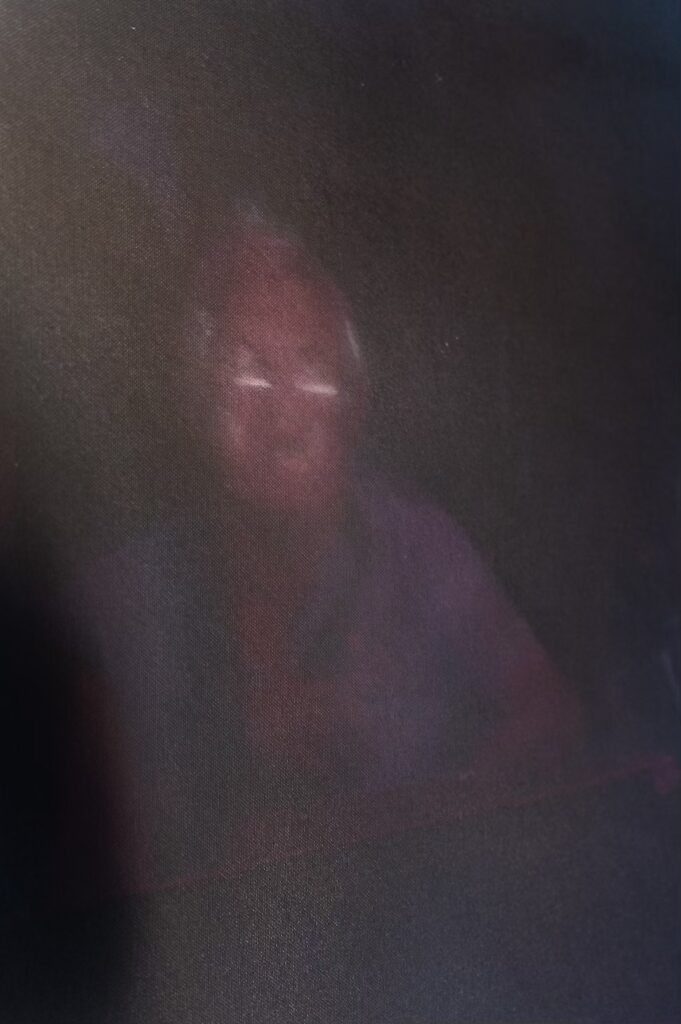

Rêve (2023)

Tirage argentique sur tissu

300 cm x 300 cm

Dans la vitrine d’un ancien commerce inoccupé de Vailly-sur-Sauldre, un voile tendu évoque un rideau léger, comme ceux qu’on utilise pour se protéger des regards indiscrets. Sur sa surface se dessine une silhouette floue, presque effacée. Elle est là, posée entre deux mondes : l’intérieur vide du lieu et la rue qui lui fait face.

Cette image prend sa source dans un rêve, dans lequel Xiyu Huang a ressenti la présence d’une forme invisible et menaçante qui l’observait. En réalisant cette pièce, elle a cherché à la représenter, non pas pour la rendre lisible mais pour prolonger le trouble laissé par cette apparition. Le rideau, à la fois écran et seuil, filtre la lumière autant qu’il retient les regards. Il laisse deviner un intérieur inaccessible mais que l’on pressent encore habité par une présence étrange.

Comme dans certaines histoires où le simple mouvement d’un rideau trahit la présence d’un esprit, cette figure semble persister à hanter les lieux. Elle ne se montre pas vraiment, mais elle ne disparaît pas non plus. Le commerce semble avoir conservé la trace d’un passage celui d’un fantôme peut-être ou d’un souvenir obstiné qui refuse de s’effacer tout à fait.

Biographie

Née en 1999, Xiyu Huang vit et travaille à Bourges. Diplômée de l’École nationale supérieure d’art de Bourges (ENSA) en 2025, elle développe une pratique mêlant photographie, performance, vidéo et installation. Ses œuvres prennent souvent racine dans des souvenirs familiaux ou des expériences intimes et construisent un langage visuel situé entre le réel et l’imaginaire. À travers des états de flottement, elle explore les liens entre mémoire, identité et espace, laissant émerger des formes sensibles de narration, d’errance et de perte.

*****

Aurore-Caroline Marty

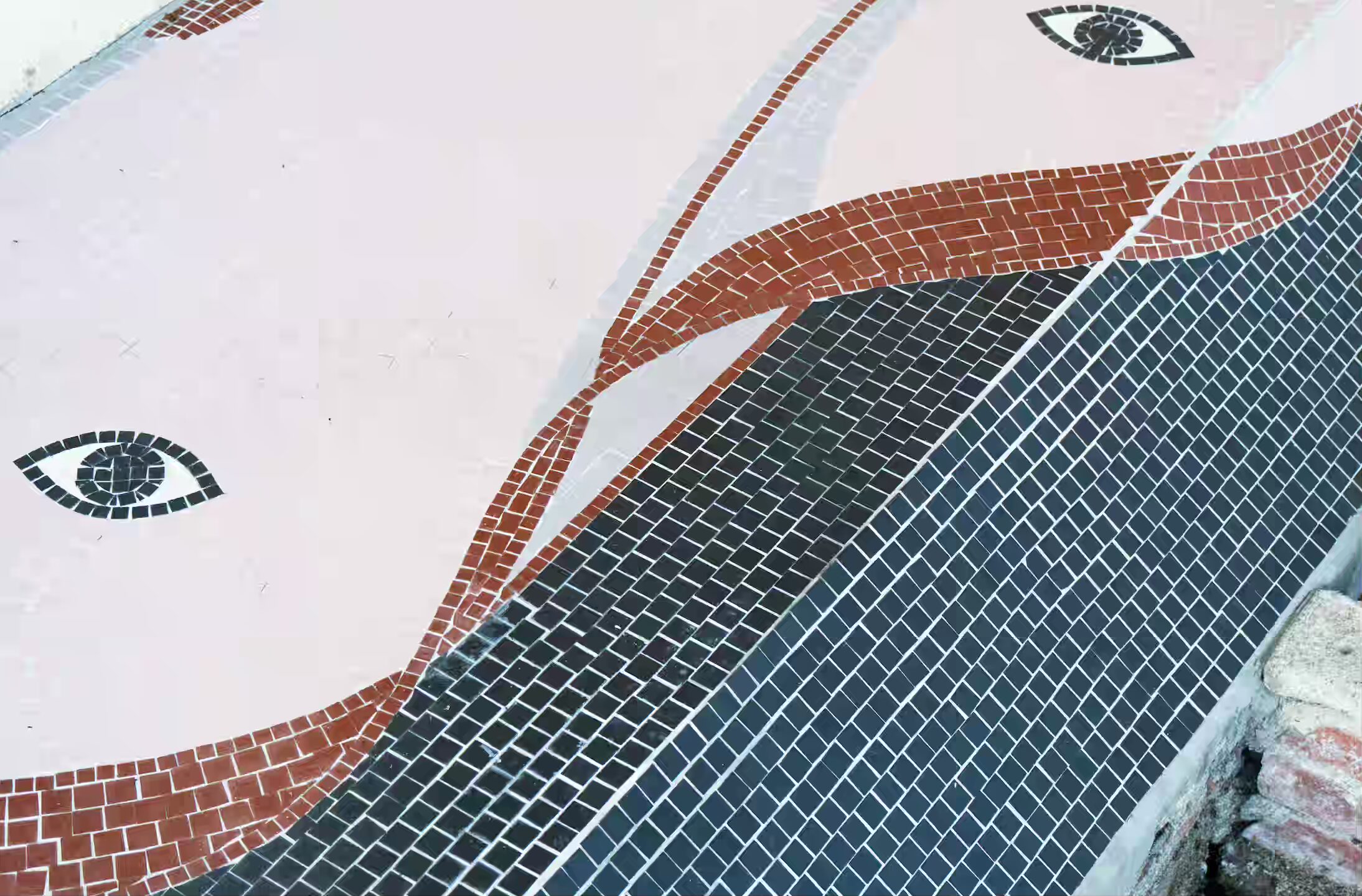

De mes yeux (2025)

Grès cérame émaillé

600 cm x 350 cm

, avec le soutien de Côté Mosaïque

À Villegenon, le lavoir porte le nom de Saint-Christophe, patron des voyageurs. Selon la légende, ce géant au cœur simple aidait les passants à franchir un fleuve dangereux. Un jour, un enfant lui demande à être porté. Au fil de la traversée, il devient de plus en plus lourd. Arrivé de l’autre côté, il révèle qu’il est le Christ. Depuis, Saint-Christophe est devenu la figure de celui qui accompagne, qui soutient les passages difficiles et veille sur ceux qui s’engagent dans l’inconnu.

C’est à partir de cette figure que se déploie l’installation d’Aurore-Caroline Marty. Dans le lavoir, l’artiste a recouvert le sol d’une mosaïque en grès cérame. De part et d’autre du bassin, des drapés de céramique épousent les reliefs du sol, comme un tissu pétrifié, figé dans son mouvement. Un interstice subsiste entre les deux pans, pour que l’eau continue de s’écouler.

Dans les plis, des yeux incrustés dans la matière guettent le passage et semblent observer, en silence, ce qui traverse. Dans ce lavoir autrefois dédié aux gestes du quotidien, l’installation introduit une forme de présence discrète. Quelque chose veille, immobile et calme, à la lisière du visible.

Atlantis (2022)

Frites de piscine, polystyrène extrudé, accessoires de décoration

130 cm x 200 cm

Au milieu du bief du Moulin de Tirepeine, un étrange kiosque flotte, légèrement penché. Sa silhouette rappelle les gloriettes de jardin ou les pavillons de musique, mais ici tout semble sur le point de basculer. L’architecture vacille, prise dans une hésitation permanente. On ne sait plus si elle émerge doucement de l’eau ou si elle est en train de disparaitre.

Conçue à partir de matériaux ordinaires – mousse isolante, frites de piscine, polystyrène – Atlantis brouille les repères. Aurore-Caroline Marty détourne ces matières issues du loisir ou du bâtiment pour leur conférer une étrangeté nouvelle, entre décor kitsch et apparition énigmatique. Rien ne s’anime, tout semble figé. Les teintes acidulées contrastent avec les verts profonds du paysage, comme si une image synthétique s’était déposée sur le réel, altérant doucement notre perception.

Dans ce site où cohabitent un ancien moulin et un centre équestre, l’installation semble sortie d’un conte. Atlantis flotte comme un décor oublié ou un fragment d’histoire échappé à la mémoire. Silencieuse et légèrement instable, elle donne l’impression d’un monde parallèle, à la fois familier et lointain. Une illusion douce qui glisse à la surface du paysage et en déplace subtilement la lecture.

Biographie

Née en 1985, Aurore-Caroline Marty vit et travaille à Dijon. Diplômée de l’École nationale supérieure d’art de Dijon, elle développe une pratique mêlant installation, sculpture et performance, en s’appuyant sur l’artisanat, la culture populaire et le kitsch. Inspirée par les contes et les légendes, elle conçoit ses œuvres comme de véritables décors, où les formes et les matériaux composent des espaces sensibles, à la frontière du réel et de la fiction.

*****

Lucas Zambon

Piste d’apparitions n°1-II (2025)

Photographie triptyque – impression sur toile retravaillée à la peinture à l’huile

3 panneaux 206 cm x 103 cm (309 cm x 206 cm x 80 cm)

Pistes (2022-2025)

Impressions photographiques sur aluminium brossé

Dimensions variables

Dans la grange pyramidale du Joliveau à Assigny, Lucas Zambon présente un triptyque photographique rehaussé avec de la peinture à l’huile. Le regard peine d’abord à identifier ce que l’on voit : un fond neutre, peut-être un paysage lunaire, sans repères clairs. L’image semble presque abstraite, silencieuse, comme figée dans une lumière basse. À mesure que l’œil s’habitue à l’obscurité, des formes apparaissent. Des silhouettes émergent peu à peu et l’on prend conscience d’être observé·e, comme saisi·e par des regards à la fois insistants et muets. L’œuvre joue sur l’ambiguïté, sur les seuils entre le visible et l’invisible. Ce qui semblait un espace vide devient alors un espace habité.

Les châssis autoportants, disposés en courbe, enveloppent le champ de vision. Le·la spectateur·ice se retrouve placé·e dans la scène, comme s’il n’y avait aucune échappatoire. Ces présences pourraient être là, tout près. On ne sait pas qui elles sont, ni ce qu’elles nous veulent. Leur simple apparition suffit à installer une tension sourde, comme si leur existence, muette mais insistante, pesait sur l’espace tout entier.

La grange, avec sa simplicité brute et son calme apparent, accentue l’étrangeté de la scène. On pense à ces histoires qu’on s’invente enfant, dans des espaces vides et sombres, pour habiter le silence ou apprivoiser la peur. Ici, les murs semblent garder la mémoire de quelque chose. Rien n’est expliqué, mais tout semble prêt à surgir. L’installation ouvre un espace trouble, entre fiction et perception, où chacun·e peut projeter ses propres images, ses propres interprétations.

En plein air, Lucas Zambon installe une série de photographies, prolongeant à ciel ouvert l’étrangeté qui imprègne la grange. Imprimées sur aluminium brossé, ces images réagissent à la lumière : elles scintillent, se dérobent, laissent apparaître puis disparaître des détails au fil des déplacements. On y perçoit notamment des traces de végétation, des animaux, des ombres : autant de signes qui ne racontent rien de précis mais éveillent l’intuition d’un passage, d’un événement latent. En écho au triptyque, ces images agissent comme des fragments de récits. Elles balisent les abords de la grange, comme si quelque chose rôdait, à peine hors champ. Là encore, l’artiste joue avec ce que l’on croit voir, ce que l’on cherche à comprendre et ce que l’on choisit d’imaginer.

Biographie

Né en 1995, Lucas Zambon vit et travaille à Lyon. Diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon en 2019, il développe une pratique multidisciplinaire mêlant photographie, peinture, vidéo, installation et écriture. Son travail explore les zones de seuil : entre réel et fiction, visible et invisible, beauté et décomposition. Il compose des images ambiguës, souvent fragmentaires, d’où émergent des récits en creux, traversés de symboles, de figures archétypales ou d’échos mythologiques. Il s’intéresse aux formes de perception troublées, aux expériences d’ambiguïté, aux états de lisière où les choses se transforment.